なぜ今、資産形成と投資を考えるべきなのか

将来のお金に漠然とした不安を感じていませんか?

特に少子高齢化が進む現代では、公的な年金制度だけでは老後の生活が不安視され、自分自身の力で未来を築く「資産形成」への関心が高まっています。

しかし、「投資は難しそうで、なかなか最初の一歩が踏み出せない…」そう感じている方も多いのではないでしょうか。

現代の経済環境は、過去とは大きく異なります。

かつてのような預貯金だけで資産が増える時代は終わりを告げ、物価の上昇(インフレ)が続く中、現金の実質的な価値は目減りしています。

また、終身雇用制度の崩壊や、働き方の多様化も進み、私たちは自らの経済的基盤を自分で築き上げる必要に迫られています。

投資は、こうした時代を生き抜くための強力な武器となります。

しかし、その武器を手に取るには、まず「金融リテラシー」、つまりお金に関する正しい知識を身につけることが不可欠です。

本記事は、そのための入門書として、資産形成、投資、そして株式という三つの密接に関連する概念について、その基本的な定義から歴史的背景、主要な投資手法、リスク管理、税制、そして最新テクノロジーの活用まで、多角的に徹底解説していきます。

この記事を通じて、読者の皆様がこれらの概念を深く理解し、自身の資産形成に役立つ具体的な行動へと繋がる洞察を得られることを目指します。

この情報が、あなたの未来を切り開くための最初の一歩となれば幸いです。

資産形成、投資、株式の基本的な概念を理解する

資産形成、投資、株式という言葉はよく聞きますが、それぞれの意味を正確に理解していますか?まずは、これらの基本的な概念を明確にしていきましょう。

資産形成とは?

資産形成とは、将来の特定の目標を達成するために、現在持っている資金や収入を計画的に増やしていく活動全般を指します。

単に銀行に貯金するだけでなく、インフレ(物価上昇)による貨幣価値の目減りに対抗するため、積極的に資産を運用する投資行動も含まれます。

具体的な資産形成の目標は、人によって様々です。例えば、以下のようなものが挙げられます。

-

老後の生活資金を確保する

-

子どもの教育費を準備する

-

住宅や自動車を購入する頭金をつくる

-

早期退職(FIRE)を実現するための元本を形成する

-

不労所得を得て、経済的な余裕を創出する

資産形成は、これらの目標から逆算して、いつまでに、いくらの資金が必要かを明確にすることから始まります。そして、その目標達成のために最適な手段として「投資」を検討します。

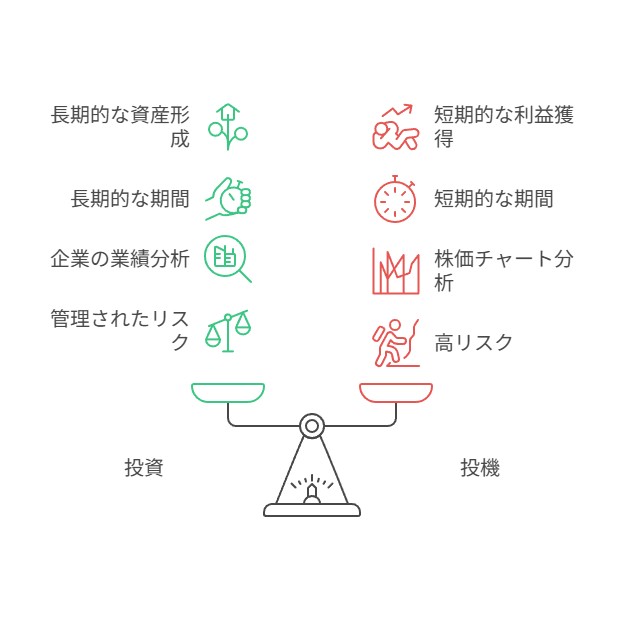

投資と投機の違いとは?

投資とは、将来的な収益や資産価値の上昇を期待して、資金を投じる経済活動です。具体的には、株式、債券、不動産などの金融商品を購入し、それらが生み出す収益(配当金など)や売却益を得ることを目指します。

投資の本質は、企業の成長や社会の発展に貢献することで、その恩恵を享受することにあります。

一方で、投機とは、短期的な価格変動からの利益獲得を目的とする行為です。両者の違いを以下の表にまとめました。

投資は企業の価値創造に参加する行為であり、投機とは本質的に異なります。

投機はギャンブルに近い要素が強く、専門的な知識と高度なリスク管理が求められます。

本記事で扱うのは、将来を見据えた資産形成のための「投資」です。

株式が企業と投資家にもたらす役割

株式とは、株式会社が事業に必要な資金を調達するために発行する証券で、購入者はその企業の「株主」、つまり所有者の一員となります。

株式は、企業と投資家の双方にメリットをもたらします。

-

企業にとっての役割

-

資金調達

株式を発行することで、返済義務のない「自己資本」を調達できます。これにより、銀行融資のような負債に頼ることなく、新工場の建設や研究開発、M&A(企業の買収・合併)など、大胆な事業拡大が可能になります。 -

信用力の向上

株式市場に上場し、多くの投資家から資金を得ることで、企業の知名度や信用力が向上します。

-

-

投資家にとっての役割

-

資産増加の機会

企業の成長に伴い株価が上昇すれば、売却益(キャピタルゲイン)を得られます。 -

配当収入

企業が上げた利益の一部を株主に分配する「配当金」を受け取れます。 -

株主優待

企業によっては、自社製品やサービスなどの優待を受け取れます。 -

議決権

株主は企業の重要な意思決定に関わる「株主総会」で議決権を行使できます。保有する株数が多いほど、企業経営への発言力も強まります。

-

このように、株式は企業と投資家の双方にとって重要な役割を果たし、経済全体の活性化にも貢献しているのです。

歴史から学ぶ!株式市場の過去と現在のトレンド

株式市場は、常に変動を繰り返してきました。過去の歴史から教訓を学び、現在の市場トレンドを理解することは、投資を成功させる上で非常に重要です。

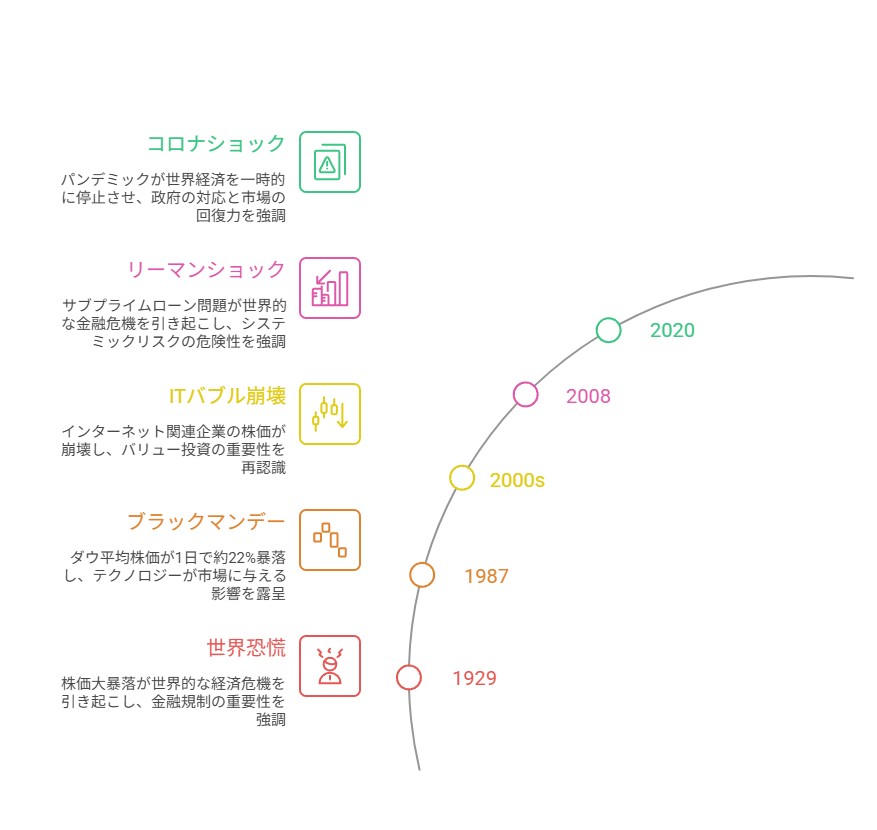

株式市場は、世界恐慌やリーマンショック、日本のバブル崩壊など、数々の危機を経験してきました。これらの危機は、過剰な投機や金融システムの脆弱性が引き金となることが多く、市場の教訓を私たちに与えています。

例えば、リーマンショックからはリスクの集中が引き起こす金融危機の恐ろしさを学び、分散投資の重要性を再認識しました。

過去の主要な市場危機とその教訓を詳しく見てみましょう。

-

1929年 世界恐慌

株価大暴落に端を発した世界的な経済危機。過剰投機と信用創造の崩壊が原因とされ、政府による金融市場の規制強化の重要性を知らしめました。 -

1987年 ブラックマンデー

1日でダウ平均株価が約22%暴落。コンピューターによるプログラム売買の普及が要因の一つとされ、テクノロジーが市場に与える影響の大きさを露呈しました。 -

2000年代 ITバブル崩壊

インターネット関連企業の株価が実態を伴わず高騰した後に崩壊。企業の本質的な価値を見極める「バリュー投資」の重要性が再認識されました。 -

2008年 リーマンショック

米国のサブプライムローン問題から世界的な金融危機に発展。金融機関同士の複雑な関係性が引き起こす「システミックリスク」の怖さを世界に知らしめました。 -

2020年 コロナショック

新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済が一時的に停滞。

しかし、各国政府の財政出動と大規模な金融緩和により、市場はV字回復を遂げました。パンデミックのような予期せぬ事象が市場に与える影響の大きさと、政府の対応の重要性が浮き彫りになりました。

歴史から学ぶべきは、市場は常に変動し、時には予期せぬショックに見舞われること、そして過度な楽観や悲観が市場の歪みを生む可能性があるということです。

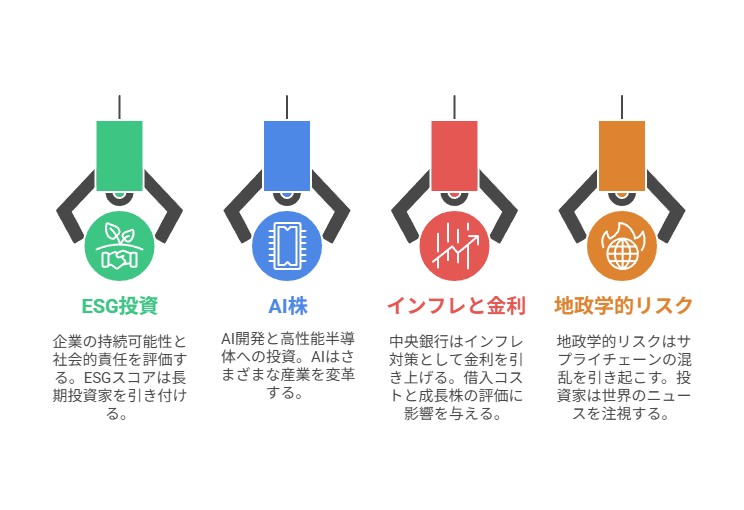

今日の市場を動かす主要なトレンド

現在の株式市場は、以下のような多様なトレンドと要因によって動かされています。

-

ESG投資の台頭

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもので、企業の持続可能性や社会的責任を評価する投資基準です。

近年、気候変動問題や人権問題への意識が高まり、企業のESG課題への取り組みが、投資家にとって重要な判断基準となっています。ESGスコアの高い企業は、長期的な視点でのリスクが低いと見なされ、世界中の年金基金や機関投資家から多額の資金が流入する傾向にあります。

これは、企業の社会的責任と経済的価値が密接に結びついているという考え方が主流になりつつあることを示しています。 -

AI(人工知能)関連株の注目

ChatGPTに代表される生成AIの進化と普及により、AI技術を開発・提供する企業や、その計算を支える高性能半導体関連企業への投資が過熱しています。

AIは、医療、製造業、金融、エンターテイメントなど、あらゆる産業の構造を大きく変革する可能性を秘めています。

市場では、この「AI革命」を牽引する企業や、その基盤を支える技術を持つ企業に対する成長期待が非常に高まっています。 -

インフレと金利動向

世界的なインフレ(物価上昇)に対し、各国の中央銀行は政策金利を引き上げて対応しています。

金利上昇は、企業の借入コストを増加させ、利益を圧迫する要因となります。また、将来の利益を現在の価値に換算する際の割引率が高まるため、特に成長株の評価にマイナスの影響を与えやすいです。

そのため、投資家は中央銀行の金融政策や、インフレ率、雇用水準といった経済指標に強い関心を持っています。 -

地政学リスクの高まり

ロシア・ウクライナ戦争や米中対立、中東情勢の緊迫化など、地政学的なリスクはサプライチェーンの混乱やエネルギー価格の変動を引き起こし、市場に不確実性をもたらします。

これにより、防衛関連企業や資源関連企業が注目される一方で、多くの企業の業績見通しに影響を与え、投資家は常に世界のニュースに耳を傾ける必要があります。

これらのトレンドは相互に関連し、複雑に絡み合いながら市場を形成しています。

成功への道しるべ!代表的な投資手法と戦略

「投資を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない」という方のために、代表的な投資手法をいくつかご紹介します。

それぞれの特徴を理解し、ご自身の投資スタイルに合った手法を見つけることが大切です。

バリュー投資

企業の本来の価値よりも割安に評価されている株を見つけ、購入・保有する手法です。

-

特徴

企業の財務状況や事業内容を徹底的に分析する「ファンダメンタルズ分析」を行い、株価が企業価値に比べて低い(割安である)と判断された銘柄に投資します。

市場の短期的な変動に惑わされず、長期的な視点で企業の価値が市場に認識されるのを待ちます。 -

メリット

株価が本来の価値に収斂していくことで、長期的に安定したリターンが期待できます。

また、割安な水準で買うため、株価下落リスクが比較的低いという「安全域」を確保できます。 -

デメリット

「割安」の判断が難しく、投資家の分析能力が問われます。

「割安」に見えても、その企業が抱える根本的な問題が株価に反映されている場合(バリュートラップ)もあるため、注意が必要です。 -

向いている人

長期的な視点で資産形成を目指したい人、企業の分析に時間をかけられる人、忍耐力のある人。

グロース投資

将来高い成長が見込まれる企業(成長株)に投資し、その成長に伴う株価上昇を狙う手法です。

-

特徴

現在の利益よりも、将来の収益や事業拡大の可能性に焦点を当てます。高い成長が期待できる新興のテクノロジー企業やバイオ企業などが主な投資対象となります。

株価収益率(PER)といった指標が高くても、将来の急成長でその水準を正当化できると判断すれば投資します。 -

メリット

企業の爆発的な成長により、短期間で大きなリターンを得られる可能性があります。イノベーションや新しい産業のトレンドに乗り、大きな果実を享受できるのが魅力です。 -

デメリット

株価が将来の成長期待を織り込んでいるため、期待通りの成長が実現しない場合、株価が急落するリスクが高いです。

価格変動(ボラティリティ)が高く、市場の変化に敏感であるため、リスク許容度が高くないと難しいでしょう。 -

向いている人

高いリターンを積極的に追求したい人、リスク許容度が高い人、市場トレンドや新しい技術に関心があり、情報収集を怠らない人。

インデックス投資

特定の株価指数(インデックス)と同じ値動きを目指す投資手法です。

個別株ではなく、指数に連動する投資信託やETF(上場投資信託)を購入します。

-

特徴

特定の個別銘柄に集中するのではなく、市場全体または特定のセクター全体に分散投資できます。日経平均株価、TOPIX、S&P500、全世界株式指数(MSCI ACWIなど)が代表的なインデックスです。 -

メリット

-

分散効果

複数の銘柄に分散投資されるため、特定の企業の倒産リスクなどを低減できます。 -

低コスト

プロが銘柄選定を行う「アクティブ運用」に比べて信託報酬(運用管理費用)が低い傾向にあります。 -

手間がかからない

銘柄選定や市場分析の手間がほとんど不要です。 -

市場全体のリターンを享受

長期的には市場全体が成長する傾向にあるため、安定したリターンが期待できます。

-

-

デメリット

市場平均以上のリターンは期待できません。市場全体が下落する局面では、資産も減少します。 -

向いている人

投資初心者、または投資に時間や手間をかけたくない人、長期的な視点で着実に資産形成を目指したい人。

配当投資

安定的に高い配当を支払う企業の株式に投資し、定期的な配当金収入を得ることを主な目的とする手法です。

-

特徴

配当利回り(株価に対する1株あたり配当金の割合)が高い銘柄や、連続増配(毎年配当金を増やしている)している企業を重視します。

株価の変動よりも、安定したキャッシュフローの確保に重点を置きます。 -

メリット

定期的な現金収入が得られるため、生活費の足しにしたり、再投資に回したりできます。

株価が低迷している時期でも、配当金を受け取れることで心理的な安定につながりやすいです。

一般的に、安定した収益基盤を持つ成熟企業が多いです。 -

デメリット

株価上昇によるキャピタルゲインの期待値は低い場合が多いです。企業の業績悪化により、減配や無配となるリスクもあります。 -

向いている人

安定的なインカムゲインを重視し、キャッシュフローを増やしたい人、老後の生活費やFIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指す人。

投資のリスクを理解し、賢く管理する方法

投資には必ずリスクが伴います。このリスクを正しく理解し、管理することが、投資で成功するための鍵となります。

投資における主要なリスクの種類

-

市場リスク

景気変動、政治情勢、災害などにより、市場全体または特定のセクターの株価が変動するリスクです。 -

信用リスク

投資先の企業が財政難や経営破綻により、元本や利息(配当)の支払いができなくなるリスクです。 -

流動性リスク

売りたい時に買い手が見つからず、適正な価格で売却できないリスクです。特に中小企業の株式や新興市場銘柄で顕著です。 -

金利リスク

金利の変動が投資商品の価値に影響を与えるリスクです。金利上昇は企業の借入コストを増加させ、株式市場にも影響します。 -

為替リスク

外国株式や外国債券に投資する場合、為替レートの変動によって日本円換算での資産価値が増減するリスクです。

リスクを管理するための方法

リスクを軽減するためには、以下の方法が有効です。

-

分散投資

-

銘柄分散

複数の個別銘柄に投資することで、特定の企業のリスクを軽減します。 -

資産クラス分散

株式だけでなく、債券、不動産、コモディティなど、値動きの異なる複数の資産に投資します。 -

地域分散

国内だけでなく、海外の株式や債券にも投資し、特定の国や地域のリスクを軽減します。 -

時間分散

毎月など定期的に一定額を投資することで、購入単価を平準化します。(ドルコスト平均法)

-

-

損切り

損失が一定の範囲に達した時点で、それ以上の損失拡大を防ぐために売却することです。感情的にならず、事前に設定したルールに従って機械的に実行することが重要です。 -

資産配分

ご自身の年齢、リスク許容度、投資目標に応じて、資産をどの割合で各資産クラスに配分するかを決定することです。定期的な見直しも重要となります。

投資家の心理的側面を理解する

投資の意思決定は、論理だけでなく、感情に大きく左右されることがあります。行動経済学は、人間の非合理的な行動を説明します。

-

プロスペクト理論

カーネマンとトヴェルスキーが提唱した理論で、人間は「利益を得る喜び」よりも「損失を被る痛み」をより強く感じるという非対称性を示します(損失回避性)。

この理論により、含み損を抱えた銘柄をなかなか損切りできない一方で、含み益のある銘柄をすぐに利確してしまう行動が説明できます。 -

その他の心理的バイアス

-

アンカリング

最初に提示された情報に引きずられて意思決定を行う傾向です。過去の最高値などに惑わされず、現在の価値を客観的に評価することが大切です。 -

群集心理

周りの人が買っているから自分も買う、というように、周囲の行動に流されてしまう傾向です。これがバブルの形成や崩壊に寄与することがあります。

-

感情に流されず、事前に決めたルールに従って行動することが、賢明な投資判断には不可欠です。

資産形成を加速させる!税制優遇制度の活用と法規制の遵守

投資で得た利益には税金がかかりますが、日本の個人投資家には税制上の優遇措置があります。これらの制度を理解し、活用することは、効率的な資産形成に繋がります。

日本の株式投資に関わる税制

株式の売買で得た利益(譲渡益)や配当金には、通常20.315%の税金がかかります。

しかし、NISAやiDeCoといった制度を活用することで、この税金が非課税になったり、税負担を軽減できたりします。

非課税制度を賢く活用しよう

NISA(ニーサ)

投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年からは新NISA制度が始まり、大幅に拡充されました。

新NISAには以下のような特徴があります。

-

非課税保有限度額:1800万円(生涯にわたる上限額)

-

年間投資枠:最大360万円

-

非課税保有期間:無期限化

非課税の威力を具体的な数字で見てみましょう。

例えば、もし株式の売却で100万円の利益が出た場合、通常は約20万円の税金が引かれます。

しかし、NISA口座を利用すれば、この20万円を支払うことなく、全額手元に残せるのです。

この非課税メリットは、長期で資産を運用するほど、複利の効果と相まって大きな差を生み出します。

iDeCo(イデコ)

個人型確定拠出年金という私的年金制度の一つです。

iDeCoには以下のような3つの税制メリットがあります。

-

掛金が全額所得控除

拠出した掛金は、その年の所得税・住民税の計算で所得から控除されるため、節税効果があります。 -

運用益が非課税

運用で得られた利益に税金がかかりません。 -

受取時にも税制優遇

原則60歳以降に年金として受け取る際にも、公的年金等控除や退職所得控除が適用され、税負担が軽減されます。

iDeCoは、老後資金の形成を目的とし、長期・積立・分散投資の原則に則って運用することで、大きな税制メリットを享受できる制度です。

証券取引の法規制も理解する

公正で透明な市場を維持するため、証券取引には厳しい法規制が存在します。特に重要なのは、以下の点です。

-

インサイダー取引の規制

会社の重要事実を知る者が、その情報が公開される前に株式を売買することを禁止する規制です。

公正な取引を妨げ、一般投資家との公平性を損なうため、違反すると厳しい罰則が科せられます。 -

風説の流布の禁止

株価を変動させる目的で、虚偽の事実や根拠のない噂を流すことを禁止する規制です。

市場の信用を毀損し、不当な利益を得る行為を防ぎます。 -

相場操縦の禁止

意図的に市場の価格を操作したり、見せかけの取引を行うことで、他の投資家の売買を誘引する行為を禁止する規制です。

これらの規制は、投資家が安心して取引できる環境を守るために不可欠です。

テクノロジーの力!最新ツールを活用した賢い投資術

近年、テクノロジーの進化は投資の世界に大きな変革をもたらしています。AIやロボアドバイザーといった最新ツールを上手に活用することで、投資の効率を高め、より合理的な意思決定が可能になります。

AIとロボアドバイザーの活用

-

AIによる株価予測と分析

AIは、過去の株価データ、ニュース記事、企業の財務諸表、SNSの感情分析など、膨大なデータを高速で処理し、パターンを認識することで株価の予測を行います。-

具体的な活用例

アルゴリズム取引(自動売買)、ポートフォリオの最適化、リアルタイムでのリスク評価などがあります。 -

メリット

人間には不可能な膨大なデータ処理能力、感情に左右されない客観的な判断、24時間監視が可能など、多くの利点があります。

-

-

ロボアドバイザー

AIやアルゴリズムを活用し、投資家一人ひとりのリスク許容度や目標に合わせて、最適なポートフォリオの提案から運用、リバランスまでを自動で行うオンラインサービスです。

専門知識がなくても手間を掛けずに使用できるため、投資初心者の方にとって心強い味方となるでしょう。-

メリット:

-

手軽さ

投資の専門知識がなくても、簡単な質問に答えるだけで国際分散投資を始められます。 -

自動運用

定期的なポートフォリオの見直し(リバランス)や積立投資も自動で行われるため、手間がかからず、忙しい方でも継続しやすいです。 -

低コスト

人間のアドバイザーに比べて手数料が安い傾向にあります。

-

-

証券会社の提供する分析ツールとアプリ

多くのオンライン証券会社は、顧客向けに多機能なトレーディングツールや分析アプリを提供しています。

-

リアルタイム株価表示

主要市場の株価をリアルタイムで確認できます。 -

高機能チャート分析

テクニカル分析のための多様なチャート(ローソク足、移動平均線など)と指標(RSI、MACDなど)を提供します。 -

企業情報・財務データ

上場企業の概要、業績、財務諸表、最新ニュースなどを手軽に閲覧できます。 -

スクリーニング機能

特定の条件(PER、配当利回り、時価総額など)を満たす銘柄を効率的に抽出できます。

これらのツールを活用することで、効率的に情報を収集し、ご自身の投資判断に役立てることができます。

まとめ

本記事では、「資産形成」「投資」「株式」というキーワードを軸に、その概念から具体的な手法、リスク管理、税制までを深く掘り下げてきました。最後に、この記事で得られた学びを活かして、今後の行動に繋げるためのポイントをまとめます。

資産形成と投資は未来を築くための手段である

投資は決して怖いものではなく、将来の目標達成に向けた「計画的な活動」です。

短期間で大きな利益を狙う投機とは明確に区別し、長期的な視点を持つことが重要です。

投資手法とリスク管理を理解する

バリュー投資、グロース投資、インデックス投資、配当投資など、様々な手法があります。

ご自身の目的や性格に合った手法を選び、複数の資産に分散投資することで、リスクを適切に管理しましょう。

非課税制度を最大限に活用する

NISAやiDeCoといった強力な税制優遇制度を上手に活用することで、効率的に資産を増やすことができます。これらの制度は、特に長期的な資産形成において大きな恩恵をもたらします。

継続的な学習と自己分析を怠らない

市場は常に変化しています。投資に関する知識を常にアップデートし、ご自身の投資行動の癖や心理的バイアスを認識することが、より合理的な意思決定に繋がります。

小さな一歩から始めてみる

最初から大きな金額を投資する必要はありません。

少額からでも、まずは投資信託の積立投資やNISA口座の開設など、小さな一歩を踏み出してみることが大切です。

さあ、今日から未来の自分に向けて、小さな一歩を踏み出してみませんか?

コメント